Ciencia

Desarrollado en la UBA

FERTILIZANTE ECOLÓGICO INCREMENTA EL RENDIMIENTO EN MÁS DEL 100%

jueves 27 de junio de 2024

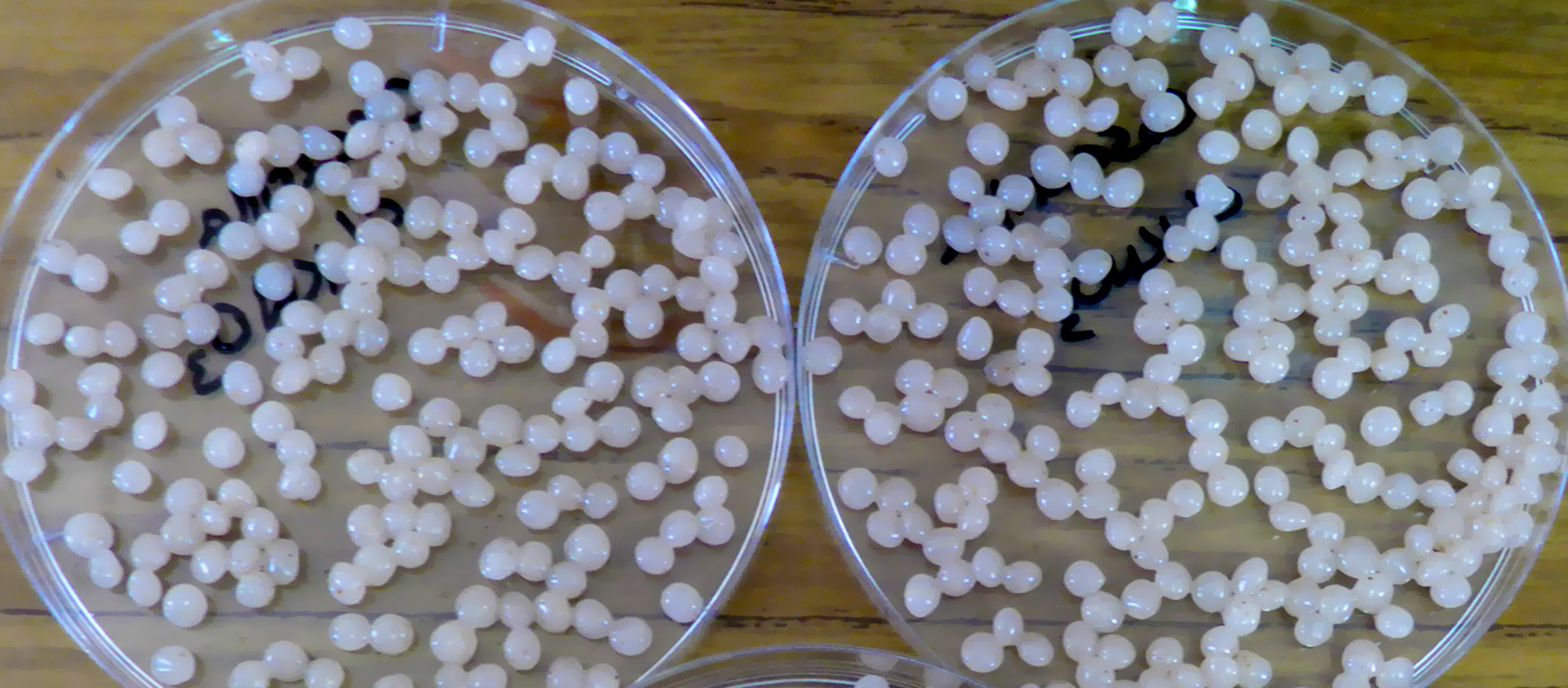

Se trata de fertilizantes en forma de pequeñas perlas que van liberando el contenido de forma lenta y controlada. Las perlas se producen a base de desechos reciclados de mandioca, lo que los vuelve más baratos y amigables con el medioambiente, al ser biodegradables.

Perlas de fertilizante de liberación controlada biodegradable y a base de material reciclado.

Investigadoras e investigadores de la Universidad de Buenos Aires desarrollaron un fertilizante de liberación controlada biodegradables y a base de material reciclado de la industria de la mandioca. Se obtuvo hasta un 114% de incremento en el rendimiento de gramos de fruta por planta, en las primeras pruebas realizadas en Misiones.

Una vez que se produzcan a escala industrial, estos fertilizantes serán más baratos y ecológicos que los que existen en el mercado, que suelen contaminar los campos con perlas hechas a base de materiales sintéticos, que no pueden ser biodegradadas por el ambiente.

“El costo de los fertilizantes de liberación controlada suelen ser mucho mayor frente a los de liberación rápida. Por eso es un buen aporte que nuestro desarrollo tenga un costo adecuado, con materia prima existente, de manera sencilla y encima biodegradable”, nos contó la ingeniera química María Debandi, directora del proyecto, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Mejorando los suelos de forma ecológica

Algunos suelos no pueden cumplir con los requerimientos de ciertos cultivos, ya que aportan algunos nutrientes, pero les faltan otros. Ese es el caso del cultivo de la mandioca en Misiones, por ejemplo, que necesita de nitrógeno, fósforo y potasio, algo que el suelo local no puede aportar en cantidad suficiente. Esto lleva a los productores a recurrir a una ayuda artificial.

Existen dos tipos de fertilizantes, los de liberación rápida y los de liberación controlada. Los rápidos son más baratos, pero como su nombre lo dice, liberan su contenido de golpe. Esto somete a los cultivos y al suelo a estrés.

Es decir, concentraciones muy elevadas de los nutrientes químicos, y que duran poco. Esto lleva a que se deban realizar aplicaciones reiteradas, que a su vez termina contaminando el suelo y los cultivos.

Los fertilizantes de liberación controlada se esparcen por el campo dentro de una matriz que suele tener forma de perla, allí dentro tiene una especie de esponja embebida de los químicos nutritivos. La matriz va dejando salir el nutriente de forma regular en función de las condiciones ambientales, por lo que resulta estable, y no tóxico.

Existen varios fertilizantes de este tipo en el mercado, pero están basados en una matriz sintética. Esas perlas sintéticas son diminutas, imposibles de recuperar, por lo que una vez que liberan su contenido se quedan contaminando en el suelo.

“Es un aporte importante que nuestra matriz sea a base de mandioca. Quisimos desarrollar un fertilizante de liberación controlada que aprovechase materia prima existente, reciclando desechos de la mandioca, y que fuese biodegradable cuando cumpliese su ciclo”, explicó María Debandi.

Desarrollo reciclado y biodegradable

“Nosotros ya habíamos trabajado con almidón de maíz y de papa, fue gracias a la Cooperativa Agrícola Industrial de San Alberto que comenzamos a trabajar en un fertilizante de liberación controlada biodegradable a base de mandioca”, contó Debandi.

“Nos pareció que esto podía servir como una potencial optimización de esa economía regional tan particular que tienen estos pequeños y medianos productores de mandioca que nuclea la cooperativa CAISA de Puerto Rico, Misiones”.

El equipo de investigadoras e investigadores del Grupo de Aplicaciones de Materiales Biocompatibles (GAMBi) de la Facultad de Ingeniería de la UBA comenzó con a investigar en plena Pandemia de COVID 19, con un Proyecto de Desarrollo Estratégico de la UBA para el desarrollo de biomateriales en torno al almidón de mandioca.

A través de Proyecto Vectores de la facultad, y de los PIUBAD de la Secretaría de Ciencia y Técnica de rectorado, el equipo del GAMBi pudo ponerse en contacto con la cátedra de Antropología y Educación del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos trabajan con las cooperativas mandioqueras de Misiones hace más de 10 años, estudiando su red sociotécnica.

Esto les permitió ponerse en contacto con la Cooperativa CAISA, también con el Ministerio de Agro y Producción de la provincia de Misiones, y con la estación Montecarlo del INTA Misiones, para comenzar un desarrollo a base de mandioca.

La mandioca se procesa y se consume localmente fresca, sólo una pequeña porción de la producción se utiliza para generar o producir fécula de mandioca o almidón, una harina muy refinada. La cooperativa con la que trabaja el equipo del GAMBi se dedica a esto último.

“Ellos están nucleados en un cluster de mandioca misionera que tiene apoyo del ministerio del agro y la producción de la provincia, del INTA, del INTI, y de universidades, entre las que está la UBA”, explicó Debandi. “Nuestra idea es hacer algo que incremente el valor de la producción, abrir una nueva oportunidad, y mejorar la economía regional”.

Durante el proceso de obtener el almidón se generan residuos, una fibra y una pasta. La fibra no tiene valor alguno, por lo que se suele regalar a los productores agropecuarios de la zona, que la usan como complemento alimentario.

“Nosotros propusimos que nuestro desarrollo incorporase parte de ese residuo para la matriz, como para ver cómo afectaban la liberación del activo, y tuvimos resultados muy buenos”, contó Debandi.

“Así desarrollamos una matriz, las perlas, a base de esos desperdicios de mandioca. Dentro de las perlas se coloca el activo, que son los agroquímicos que funcionan como fertilizante: fósforo, nitrógeno y potasio”.

Un proyecto redondo

“Este proyecto tiene todas las aristas cubiertas”, resumió Debandi. “Hay un grupo productor que tiene un requerimiento específico, que es la cooperativa mandioquera. Nosotros acá, que contamos con la capacidad de generar un material novedoso, ya que, si bien existen miles de fertilizantes, esto es un fertilizante biodegradable que utiliza subproductos de la industria mandioquera que normalmente se tirarían”.

“Además, tiene el estudio antropológico, por parte de la gente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que analiza cómo es la interacción y cómo impacta en esa sociedad. Y el INTA que evalúa específicamente cómo impacta en la producción de la mandioca. Ellos realizan un continuo apoyo a estos medianos y pequeños productores”.

“También sumamos la pata profesional con la cátedra de Ingeniería Industrial de FIUBA, que se ocupan de escalar la producción, para pasar del laboratorio a una producción industrial. También hacen los estudios de mercado, y el análisis socioeconómico”, explicó Debandi.

“Ya se realizaron pruebas de campo en cultivo intensivo de frutillas en Misiones, en articulación con el INTA, con resultados muy alentadores. Se obtuvo un incremento de hasta un 114% en el rendimiento de gramos de fruta por planta”, agregó la investigadora.

La próxima etapa es pasar de escala de laboratorio a la industrial, para así poder comercializar el producto. A la vez, han cambiado la matriz para agregarle un componente que pueda prevenir enfermedades que afectan a los cultivos. Se trata del quitosano, que se obtiene a partir del caparazón de crustáceos como los camarones. Es un compuesto que tiene propiedades antimicrobianas.

Esto permitirá desarrollar un fertilizante de liberación controlada no contaminante, biodegradable, de bajo costo y que además permita colaborar en el control de las enfermedades típicas de los cultivos regionales.

“Desarrollar un fertilizante de liberación controlada biodegradable y sustentable basado en matrices biopoliméricas, permitiría no solo extender el tiempo de aprovechamiento de los nutrientes, sino también disminuir los residuos sólidos en el suelo post cosecha y minimizar el daño medioambiental que la utilización de fertilizantes implica”, explicó Devandi.

“Se sabe que la planta de mandioca es atacada por gran cantidad de enfermedades causadas por bacterias, hongos, virus y micoplasmas. En otros cultivos regionales como la yerba mate también se han detectado en los últimos años la aparición de diversas enfermedades, y en las frutillas la “raíz negra” es una de las enfermedades más importantes. Así es que la incorporación de quitosano nos permitiría analizar su potencial actividad en el control de estas enfermedades típicas, además de ser una opción en el desarrollo de las matrices de liberación”, concluyó la investigadora.

Todo esto se logra gracias a los Proyectos de Desarrollo Estratégico de la UBA, orientados a vincular y transferir a la sociedad los resultados alcanzados en la investigación científico tecnológica. Buscan vincular a los equipos de investigación entre sí, promoviendo un modelo interdisciplinario. En este caso potenciado por el Proyecto Vectores de la Facultad de Ingeniería, que busca la cooperación de esta facultad con otras unidades académicas de la UBA, lo que ayuda a que los grupos de trabajo con características similares o complementarias, se conozcan.